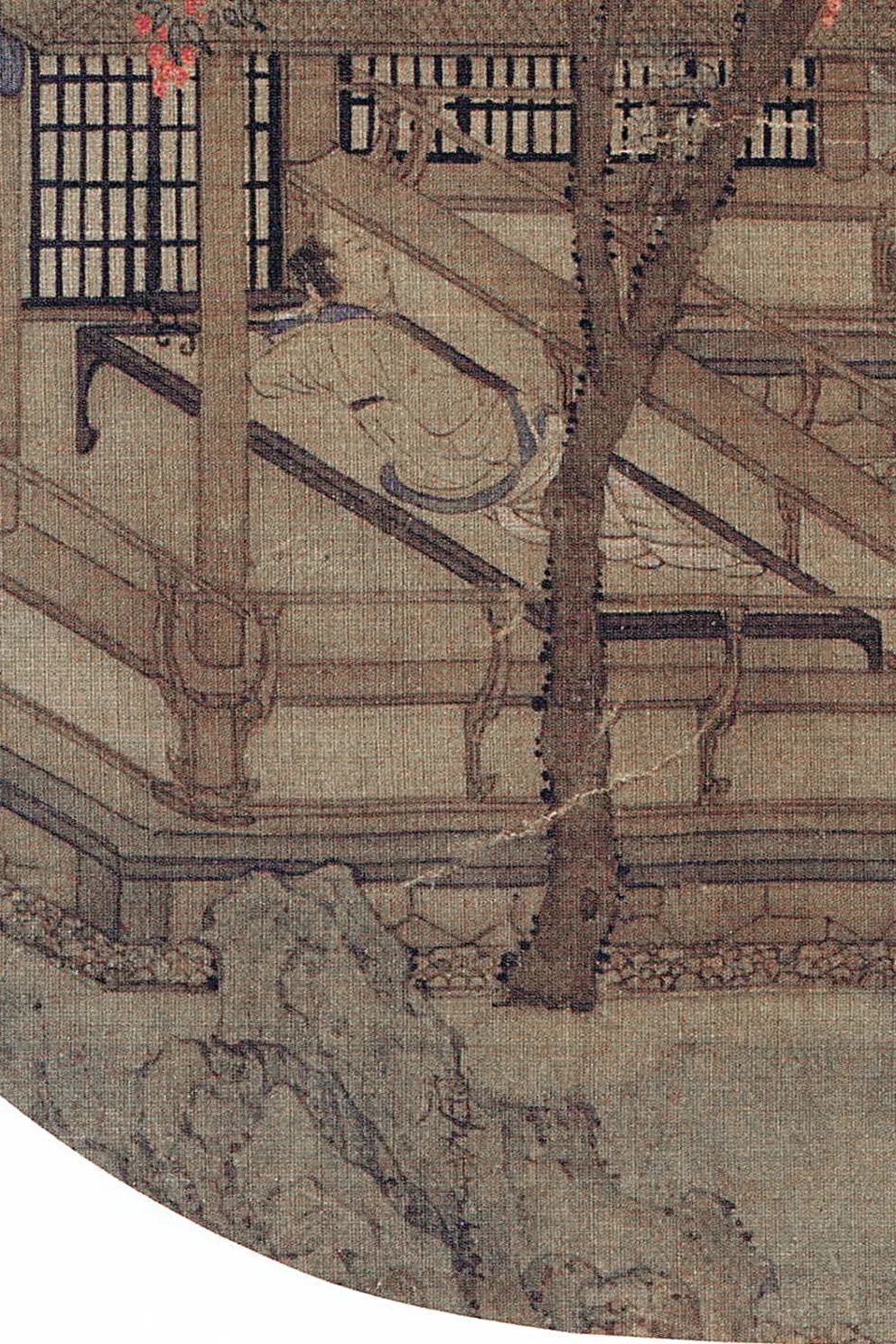

南宋赵大亨的《薇亭小憩图》常被归为“文人庭院山水”,但若剥离其表面的诗意外壳,会发现这幅青绿绢本实为南宋市井阶层精神世界的视觉宣言。画中那位托腮假寐的文士,与其说是隐逸高人,不如说是南宋商品经济浪潮中焦虑的“中产缩影”。

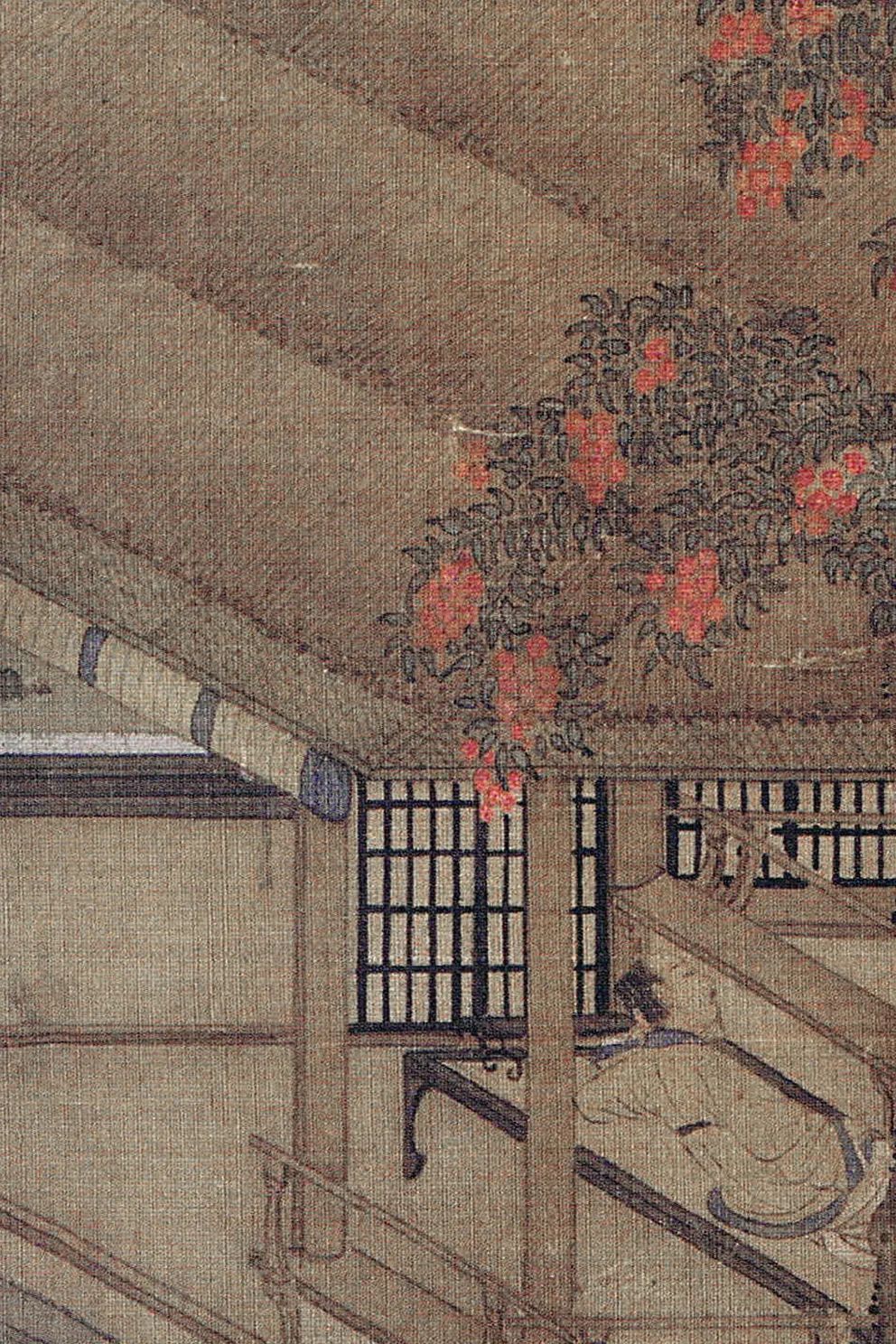

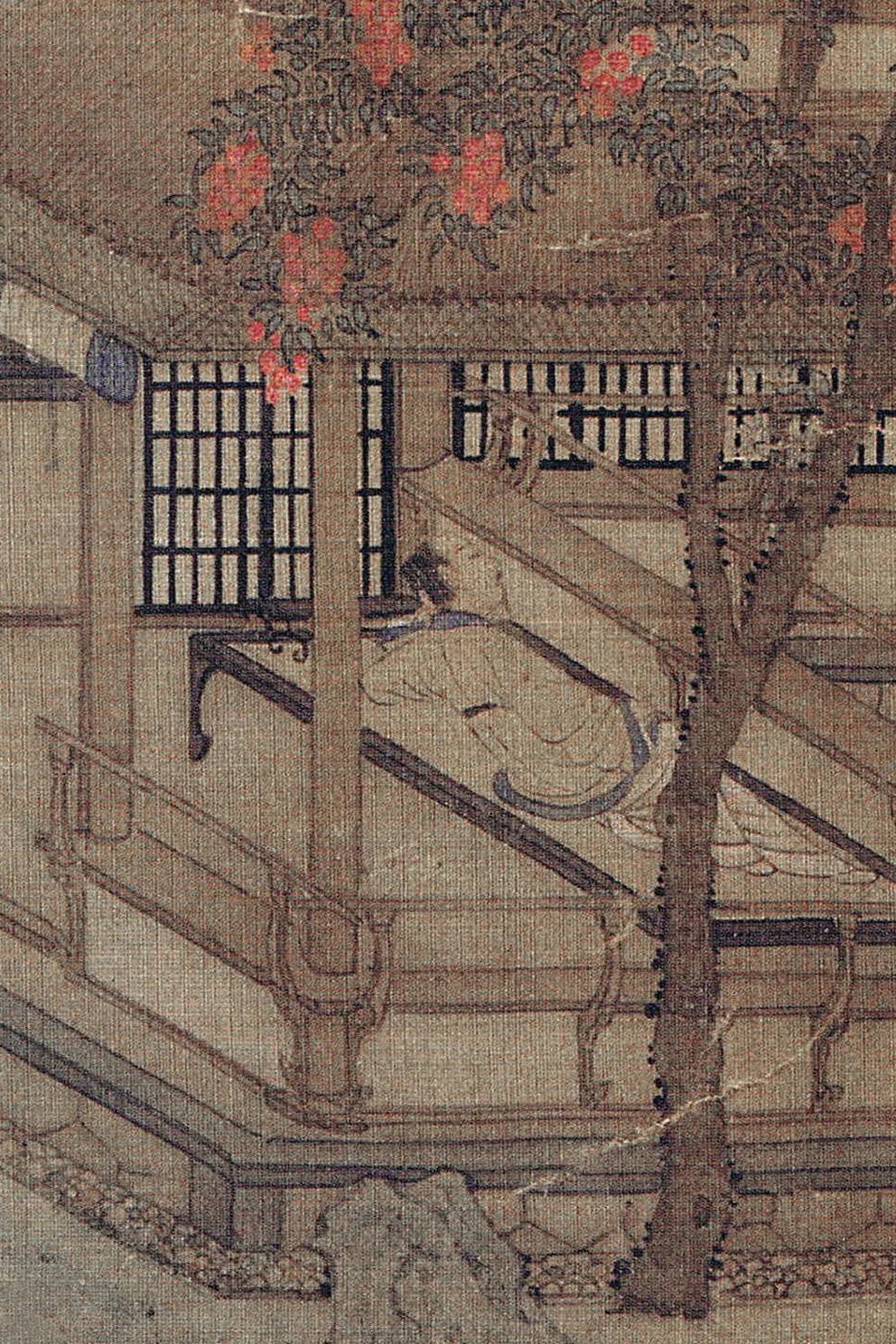

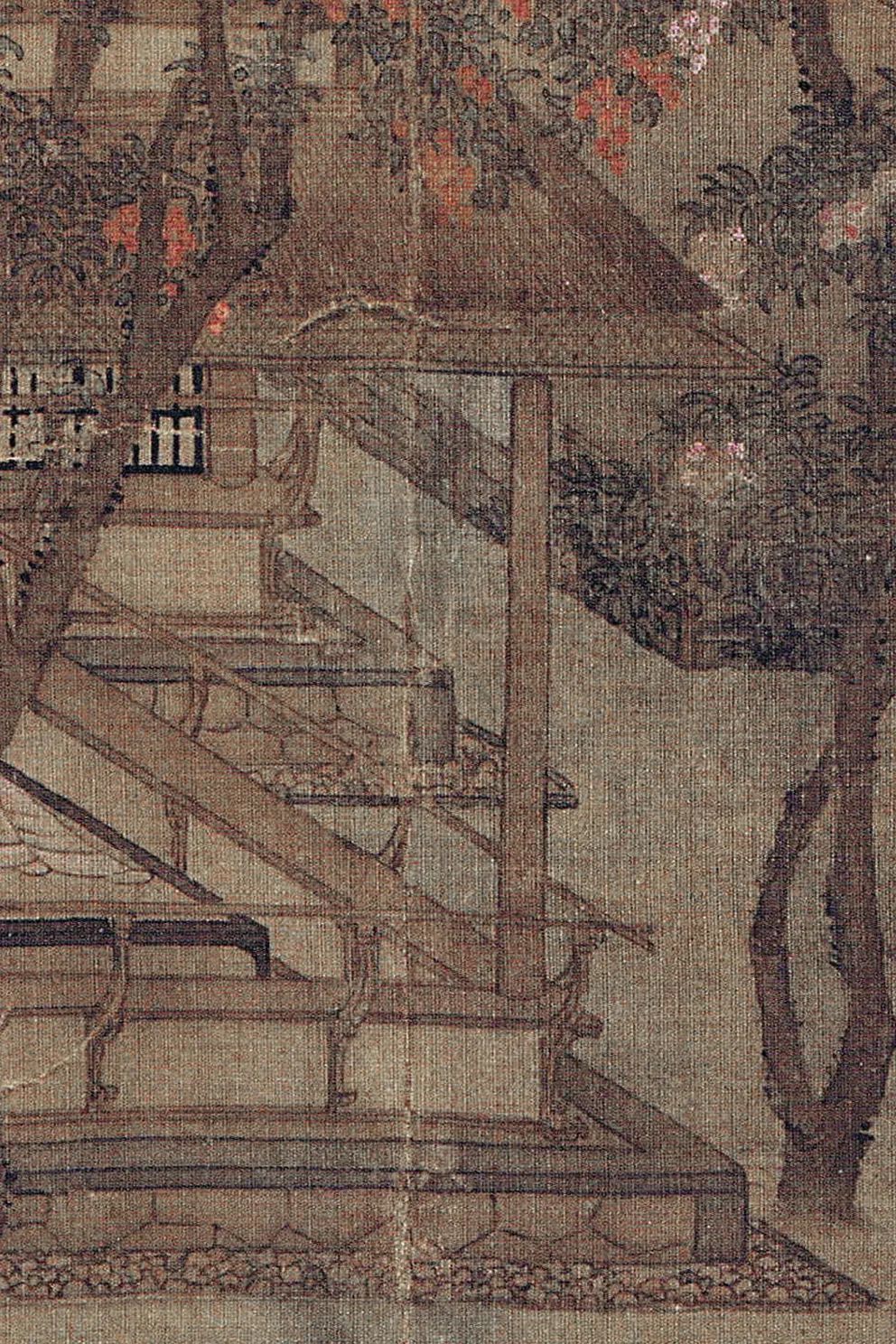

画面中,凉亭以近乎挑衅的姿态占据中心,其飞檐如利刃切割开远山与近景。这种空间处理暗合南宋临安城“坊巷制”瓦解后的城市肌理——当传统礼制空间崩溃,市民阶层开始用建筑重新定义权力关系。亭中卧榻的斜向布局,打破了北宋山水“三远法”的秩序感,恰似临安茶肆中错落的桌椅,暗示着市井生活对精英美学的解构。

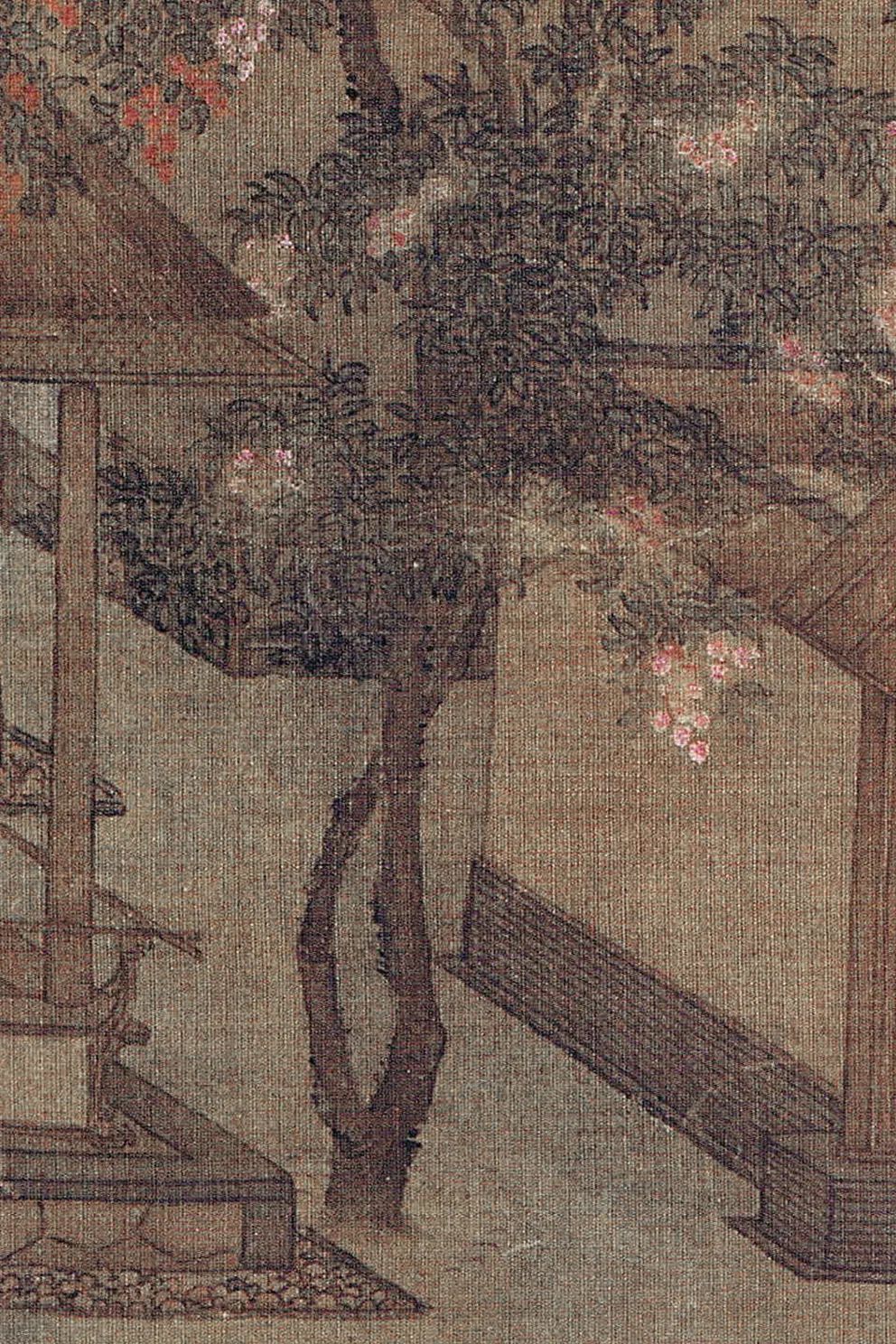

紫薇花的繁茂与玲珑石的精巧,构成南宋早期“消费主义”的视觉符号。紫薇作为宫廷花卉的民间化种植,与玲珑石从园林奇石到案头清玩的转变,映射着临安城“瓦子勾栏”中蓬勃的欲望生产。画中人物虽卧于凉榻,但其视线穿透花树望向远方,这种“闲适中的焦虑”恰似《梦粱录》记载的市民“既醉心于声色犬马,又忧虑于物价涨跌”的矛盾心态。

赵大亨作为赵伯驹家仆的身份,使其作品天然携带市井审美基因。画中凉亭的斗拱结构精确如《营造法式》,但栏杆上的卷草纹却带着瓦肆中木雕匠人的随意挥洒。这种“精英技法+市井趣味”的混搭,预示着后来吴门画派“雅俗共赏”的美学转向。当元代文人彻底抛弃界画时,赵大亨却在南宋庭院里为市井美学保留了火种。

画面虽呈现“心静自然凉”的意境,但凉亭的镂空雕花、侍从隐现的设定,暴露出其本质是南宋中产阶层的“清凉表演”。与《清明上河图》中赤膊摇扇的脚夫相比,画中文士的“优雅纳凉”恰似当代中产在空调房里晒冰美式的精神仪式——用文化资本构建的清凉,永远比自然风更令人疲惫。

这幅24.5厘米见方的绢本,实则是南宋市民社会的一块文化化石。当后世文人赞叹其“清旷之气”时,或许未曾察觉,画中那位假寐的文士,早已在八百年前预言了现代人的生存困境:我们永远在建造凉亭,却永远找不到真正的阴凉。

手机股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票正规配资官网与红线和绿线价位一样;4、本指标请配合成交量使用

- 下一篇:没有了